仮面ライダーSPIRITS、新仮面ライダーSPIRITSと、ずいぶん長いこと読んできた「仮面ライダーZX」の物語もとうとう完結しました。なんかまだエピローグがあるとかないとかですが、大風呂敷を広げすぎた感もあったかなあと思います。そのうえ大団円の中のシニカルさというか、「俺は悪を許さない」という主人公の決意と意志は、見方を変えると人類そのものにも向けられそうな怖さを感じさせますね。いやー、「仮面ライダー」ってそこまで大仰なものでもないよなあ、なのですが。

仮面ライダーSPIRITS、新仮面ライダーSPIRITSと、ずいぶん長いこと読んできた「仮面ライダーZX」の物語もとうとう完結しました。なんかまだエピローグがあるとかないとかですが、大風呂敷を広げすぎた感もあったかなあと思います。そのうえ大団円の中のシニカルさというか、「俺は悪を許さない」という主人公の決意と意志は、見方を変えると人類そのものにも向けられそうな怖さを感じさせますね。いやー、「仮面ライダー」ってそこまで大仰なものでもないよなあ、なのですが。

苦節25年の終幕

どうせ残暑だけど本日立秋

それなのになんでこんな暑苦しい詰襟なんて、と思ってくれる人がいらしたら、よくぞ気に留めてくれました。

それなのになんでこんな暑苦しい詰襟なんて、と思ってくれる人がいらしたら、よくぞ気に留めてくれました。

「究極超人あーる」の連載が始まったのが、1985年8月7日(水曜日)発売の少年サンデー誌上の出来事だったのです。七つの威力ぷらす大幅な能力には武器らしいものもありますが、ほとんど戦わない、アシモフ三原則がちゃんと書き込まれているらしいロボットアンドロイドの登場です。

ただし物語はその前年から始まっているようで、一級下の後輩が光画部に入部してくるのが1985年でした。そのため、R・田中一郎君が転入する夏休み前の春風高校は1984年ということになるはずです。約2年ほどの連載で完結したと思いきや、何度も読み切りやら前後編やらで2021年まで、この連中は活躍しており、今年ついに40年目を迎えてしまいます。それでまだ20世紀やっているんだからうらやましくてしょーがないぜ。

ただし物語はその前年から始まっているようで、一級下の後輩が光画部に入部してくるのが1985年でした。そのため、R・田中一郎君が転入する夏休み前の春風高校は1984年ということになるはずです。約2年ほどの連載で完結したと思いきや、何度も読み切りやら前後編やらで2021年まで、この連中は活躍しており、今年ついに40年目を迎えてしまいます。それでまだ20世紀やっているんだからうらやましくてしょーがないぜ。

あの日のボルドールから40年 完結編

「さて本年の8耐、第46回鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝も4時間を経過、外気温も人肌まで上がったままライダーにもマシンにも過酷な午後を迎えています。決勝通過チームのうち、ここまでで18チームがリタイアという波乱とアクシデント続きの鈴鹿サーキットですが、現段階で、最下位ながら走り続けているユニークなマシンにスポットを当ててみます。東京から参戦している『チームうめ・もも・さくら』、ホンダCBR1000RRのSC77Eを搭載した独自の改造型『バトルホーク2025』です」

「さて本年の8耐、第46回鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝も4時間を経過、外気温も人肌まで上がったままライダーにもマシンにも過酷な午後を迎えています。決勝通過チームのうち、ここまでで18チームがリタイアという波乱とアクシデント続きの鈴鹿サーキットですが、現段階で、最下位ながら走り続けているユニークなマシンにスポットを当ててみます。東京から参戦している『チームうめ・もも・さくら』、ホンダCBR1000RRのSC77Eを搭載した独自の改造型『バトルホーク2025』です」

「この『チームうめ・もも・さくら』、プライベーターですが実は、監督を務めるお父さんがかつて世界耐久選手権を転戦した沢渡鷹氏、お母さんはここ実況席に15時30分から1時間、解説者としてお招きしていますがやはり国際的レーシングドライバーで名をはせたパトリシア・ウェラー・沢渡さん。久々の鈴鹿耐久はいかがですか」

「どぉもー、沢渡でーす。昨日ね、前夜祭で久野光博さんにお会いしましたよ。3年ぶりで5回目の出場だそうですけどお若いですよねー。うちの亭主なんか還暦過ぎましたけど、久野さんのお年の頃にはもう引退しちゃってたのよ。今回監督に担ぎ出されましたけどピットじゃ置物同然です。あ、何も言わない置物の方がまだマシか」

「久野選手は今大会で初めてご自身のチームを結成しました。春に行われたトライアウトでは38台中11位です。マシンはYZF-R1、チーム監督がずっと一緒にレース活動している船本真弓さんという女性なんです」

「彼女がレースクイーンやってらしたころ、おしゃべりさせてもらったことがあります。かっこいいうえに声が素敵でねー。娘たちにも挨拶させときました」

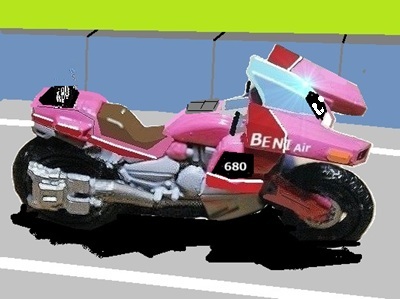

「その娘さんたちが走らせるバトルホークですが、フルカウルではなくなり細かいところはだいぶ変わったものの、1980年代後半の世界耐久選手権で活躍した車体を現代の技術で蘇らせた、おじさんおばさんにはとても懐かしいオートバイです。長女なつか、次女かぐや、末っ子さくらの沢渡三姉妹がパイロットしており、昼過ぎに第三ライダーさくら選手がNIPPOコーナーで転倒。修理再スタートに大幅なタイムロスを喫してしまいました」

「まー恥ずかしいったらありゃしませんわ。娘たちじゃくなてマシンの方がね。スズキさんと同じエクスペリメンタルクラスで出してもらってはいますけど予選はブービー通過だったし、なんとか認めてもらった実験的車両といっても、コンセプトが40年も前のマシンですよ」

「いやそれは、つまり、バトルホークの設計思想が80年代すでにそれだけ革新的で先進的なマシンだったということでは・・・っとここでカワサキ・ウェビック・トリックスターがライダー交代。マイク・ディ・メグリオ選手からロマン・ラモス選手にZX-10Rが引き渡されます! ん? イタリアの名門アプリリアRSV4 1100を駆るRevo/M2 Racingはタイヤ交換のようです。台風9号通過のあとで外気温が36℃、路面温度も60℃越えとタイヤにも大きく負荷がかかります。ライダーは変更なし、ケビン・カリア選手!」

「なんだか髭みたいなウイングつけてるのねアプリリア。そういう空力の考え方が二輪にも浸透してきたけれど、今度のバトルホークなんか結局、エアブレーキはかえってコーナリングバランスに良くないって廃止しちゃいました。新しいのはリサイクル燃料仕様のエンジンと前後駆動用のビスカスとカウルに使ってる再生新素材と再生材ながらグリップと耐摩耗性を向上させたタイヤでしょ。あとはまだ開発途上らしい全個体電池くらいのもので、方便でかばってもらえるなら『マシン自体がリサイクル』。40年近く倉庫で埃かぶってたんだから」

「しか主催者推薦による出場権が付与された、話題性ありのマシンじゃないですか」

「あー、あれは沢渡が推薦を辞退するという男気見せまして、枠外です。どう見たって親の七光りというか、東条さんの後押しにとらえられちゃうから、それは娘らが嫌がったんですよ。まあそういうところは親の使い方間違えてませんね。あらっ、ドゥカに乗ってるあの背中って、ミスター・ハスラムの息子さんじゃない?」

「えーと・・・そうです。レオン・ハスラム選手、あのロケット・ロンことロン・ハスラム氏を父親に持つ二世ライダー。あぁ、世代が異なるけれど沢渡三姉妹と同じですね。SDG-DUCATI Team KAGAYAMAからの参戦で第三ライダー、市販車では公道を走れるレーサーをアピールしたパニガーレV4Rのサーキットエディションをぐいぐいとダッシュさせます」

「彼のお父さんとうちの旦那もずいぶん戦いましたけど、度胸じゃ負けてないのにあの胸板にはとても敵いませんでした。加賀山監督のドゥカティチームって、春にクラッシュしてマシンも燃えてしまって、今年はレース活動無理って言われてましたけど、奇跡の復活にこぎつけたんですね」

「クラウドファンディングを駆使してマシン再生を広く呼び掛けたそうです。いま戦っているマシンは、ある意味、『鉄人加賀山就臣』の意地に多くのファンが賛同した入魂の1台なんですよ」

「何処のチームにもドラマってありますよねー」

「ドラマと言えばですね、EDWIN・GESUNDHEIT・Racingの可部谷雄矢選手、彼は郵便局員でカブに乗って配達するのが本職のライダーです。今日はCBR1000RR-Rに乗り換えですね」

「へー!」

「もうひとつ、今は第一ライダーの増田雄基選手がコースに出ていますがチーム名でお分かりのように、ジーンズのエドウィンがスポンサードしているんです」

「おぉ、それで『503』なんてゼッケンもらってるんだ! エドウィンはバイク用のパンツも販売してますものね。郵便屋さんライダーというのも、日常が凄腕を鍛えるフィールドになってるんでしょうねえ」

「なつかさんとかぐやさんは、ビューティーサワタリの二代目とバイクショップ店員ですが、よしのちゃんはまだ高校生3年生でしたね。お姉さんたちには二枚看板のレースキャリアがありますが、よしのちゃんには経験値で大きなハンディキャップがあって、それがプレッシャーになっているようですね」

「三人ともそれぞれ3歳のときにバイクに乗り始めました。基本は沢渡仕込みでしたけど、沢渡も現役で走ってましたから、大半の教育は風羽正さんが面倒を見てくれて、またこれが世間様には申し訳ありませんなほど恵まれまして、途中からは実業家になって引退が早かったエリック・タイラー氏もトレーナーで来日してくれるようになってました」

「そんな英才教育、普通じゃ考えられない」

「あの子が中学生のときにあれを見つけて耐久レースやりたいって言い出したんですよ。もーそれからが大変で、規定年齢に合わせてライセンス昇格だとかマシンの修復だとかレース出走条件クリアさせるとか。スプリント主体だったなつかも少しブランクありましたが、美容院の方は初代がお元気ですから、逆にはっぱかけられカムバックしたんですよ。かぐやは・・・なつかもそうでしたが花園明美さんが経営引き継いだバリバリさんのところでレースに出してもらっていて、ランキングなんかはまだまだでも耐久の走り方を身につけてきました」

「現在コース上はかぐやさん。彼女が第一ライダーのバトルホークは、デビューのとき沢渡監督と、今は東亜自動車の会長となられた東条鷹さんがシルバーストーンで、デビット・アルダナ氏を加えた最終戦ボルドール24時間耐久でそれぞれ優勝を飾ったマシンでした。ここ鈴鹿ではリタイアに終わりましたが、あれから今年、ちょうど40年めにあたりますね。それを娘さんたちが復活させてサーキットに戻ってきた。父親の沢渡さんや盟友でもある東条さんにとっても嬉しい出来事でしょう」

「はじめの頃は『怪我でもしたらどーすんだっ』とか言って、パパは猛反対してました。東条さんもいろいろあった人ですから、しばらく困った顔してましたよ。でも東条さんは東亜の役員就任を機にレーサー引退して、うちの旦那もそのあとすぐに現役退きましたから、東条さんは我が家のことを大分気にかけてくれていたんです。還暦で会長になって時間にゆとりができたんでしょ、ああやってサーキットに来ていると楽しそうで安心しますわ。事実上『真の監督』ですしね」

「ちょっと・・・お待ちください。ピット取材班から沢渡監督のコメント来てます。『余計なことばかりしゃべってるんじゃない』だそうです」

「ふん、なにさあんただって若いころは骨折ってるのにかまぼこ板括りつけてレースやってたじゃないのさっ。それよりあのあとよしのの具合はどうなのよっ」

「えー、聞いてみましょう。どうなのリポーター?・・・打撲程度でまだ走れるとのことです。よしのちゃんの元気な笑顔がキュートですって。そういえばホンダ/HRCのイケル・レクオーナ選手も先日のワールドSBK第8戦、ハンガリーのレース1オープニングラップの際、第2コーナーで起きた7台クラッシュに巻き込まれて転倒しちゃいました。そのときの左手首骨折で今日の鈴鹿は走れず、チャビ・ビエルゲ選手が代理を任されていましたが手続き上のトラブルで不参加。HRCは高橋巧選手と、昨年の覇者ヨハン・ザルコ選手の2名体制で臨んでいます。それでも予選では2分4秒290というタイムでトップのペア。いまちょうどスプーンのあたりを回っているのが高橋選手、個人戦績としては鈴鹿8時間耐久6度の優勝経験者です! レクオーナ選手のことを引き合いに出すと、よしのちゃんの場合は『うめ・もも・さくら』がレーシングウェアに専用で使っている新素材の衝撃吸収材がかなり効果を出しているようですね」

「レクオーナくんはなつかと同い年で、スーパーバイク世界選手権のさなかでしたが、6月に鈴鹿の第三ライダーに起用されたばかりで残念なことしましたね。よしのは運が良かったんです。転んで遅れはとりましたがあの子たちは必ず、びりでも完走させます。まあびりなんか厭だって、いくらか順位は上げると思います。なにせアタシとパパの娘たちですもん」

「おっ、そのバトルホーク2025。ピットインです。全輪駆動はどうしても燃料消費量が問題ですが、かぐや選手はこのスティントで36周もの周回をこなしていますから、ピットイン回数のことも考えている。これを受けてなつか選手にスイッチされました。うめ・もも・さくらカラーとメインスポンサー紅空エアラインのCIカラーでもあるピンクと紅色のマシンがコースに躍り出ます。その鼻先をCBR1000RR-R、ホンダアジアドリームレーシング ・アスティモのアンディ・ファリド・イズディハール選手がかすめていく! 同じエンジンながらバトルホークの排気系の特徴か、追いかけるスロットルがホンダアジアよりも迫力の重低音だ!」

「あの排気音はかぐやの趣味です。中低速でトルク無くしたくないとか言ってて。さっき、エドウィンの『503』のときに話し忘れましたけど、うちの監督、ゼッケンに末広がりダブルで『88』を使いたかったんですよ。そしたらもう、そのゼッケンはホンダアジアさんが先に受けていて、やけになって満願成就にリーチの『999』なんてアホみたいな申請していました」

「いまグランドスタンドで声援が上がったのは、磐田レーシングファミリー3年目の服部亮我選手です。ファンの声をかき消すような、これもず太いエギゾーストノートを残してYZF-R1がメインストレートから第一コーナーへ駆け抜ける。その彼方、逆光を浴びるS字から逆バンクにかけて、4月のル・マン24時間で12位完走したチーム・エトワールのBMW M1000RR。今年からチームに加わった全日本選手権 ST1000ランキング9位の伊藤元治選手に、同型マシンのBMW MOTORRADワールド耐久チームが迫っている。こちらも同チームでは初参戦スティーブン・オデンダール選手、南アフリカ共和国出身の彼は2021年FIMスーパースポーツ世界選手権で総合準優勝のつわもの! 先のル・マンでは総合4位でフィニィッシュしましたが、両マシンともシュモクザメを思わせるフロントノーズのウイングレットが獰猛かつ機敏なバンクをサポートし、強力なダウンフォースで空間を切り裂いていく! 日本対ベルギーのサイドバイサイドをドイツの名車が繰り広げています・・・えっとなんでしたっけ?」

「BMWもアプリリアもHRCも、スズキCNチャレンジのGSX-R1000Rもそうだけど、あのウイングレットいろいろあってかわいいわよね。という話を棚に上げてもらって、うちのチームのゼッケンの話」

「そうでした。指定番号無視してよく通りましたね・・・あれ? でも『999』じゃありませんよね」

「一回目は通りませんでした。許してもらったあれは紅空さんにスポンサー契約をかけあってくれた関係者から是非ともって言われたと、東条さんが食い下がったんです。ゼッケンの由来まではアタシは知らないなあ。東条さん一番苦労していた場面ですけど、あれは間違いなく東条さんの顔、ですわ」

「そういえば昔はJALがメインスポンサーでしたから、翼に縁のあるマシンでもあります。ここで注目のバトルホークが戻ってきていまグランドスタンド前を通過・・・えっ、私の時計で2分07秒583! これは速い。鈴鹿8耐における決勝コースレコードまで僅差に迫る勢いです! これ、今度のラップで前にいるイズディハールのCBRを抜きますよ」

「うーん・・・周回遅れは変わらないけど、現役時代のパパも出せてないタイムだわ。そうそう、沢渡がボルドールで優勝した年に、今スズキCNでエースライダーやってる津田拓也くんが生まれてるんですよ。もうすっかりベテランですけど、さっきモニター見てたらシケインのフルブレーキでがばっと脚を出すようなフォームに変えましたね。あれ今まで見たことないわ」

「津田選手、思い切ったライディングスタイルの変更で、SUGOのJSB1000で表彰台もぎ取りました。そうですかバトルホークとも同じ世代か。バトルホークは当時とエンジンも排気量も違いますが、なつか選手のレースマネジメントでしょうか。かぐや選手の粘りも相まって、本格的に追い上げが始まります。これでよしのちゃんの負担は軽くなっていきますね」

「妹思いなねーちゃんたちだわよねー」

「『速けりゃいいってもんじゃねー、またこけたら吉村のおやじに笑われっぞ』と・・・監督が叫んでいるそうです。ああ、今年は吉村英雄さんが逝去されて30年という節目でもあったのか」

「まだ4時間台よ何言ってんの! ペース落とさせたらそれこそポップの笑いものよ、やってごらん、あんたを折檻するわよ監督っ」

「あ、あのー沢渡夫人、このラジオ放送、場内だけでなく鈴鹿市全域に流れてますから・・・あっ、さらにペースを上げているかバトルホーク、デグナー2までに減速気味のイズディハールに追いついています!」

「リアスライドをフロント駆動の微妙なコントロールでやらせてるんだわ。あれができないとバトルホークは必要以下にしか曲がらない。ホンダさんには悪いけど、例のアシモバランサーに頼りすぎたのがよしのの転倒原因です」

「なつかさんのテクニックが底辺にあるとしても、操作が難しいのは前後の駆動配分を任意に変えられるビスカスの功罪でしょうか?」

「それもあるけど、ここではちょっと言えないバーチカルステアリング操作の中に前輪トラクションの制御がね」

「はあ・・・それこそがバトルホークの秘密の・・・ああっ、バトルホーク、デグナーからの立ち上がりで並んでいた! そのまま立体交差をくぐって前に出ているように見えます。しかしすぐにヘアピンだぞどうなるホンダVSホンダ! 監督のハラハラ顔が目に浮かんでしまうほど怖いもの知らずだ沢渡なつか! イズディハールを強引にアウトから攻める! パワースライド? ドリフトとも異なる! リアドライブがトラクションをかけ続け、テールが外側へ流れるもののフロントドライブは二輪駆動ゆえにカウンターを当てることなく引っ張り上げる! 抜きどころとはいえこんなんでリアタイヤは持つのか? 白煙がわずかに立ち上るがもうそこにバトルホークはいない! 200Rはもはやストレートと変わらないと思っているのか爆発的なスロットルワーク! 予選は通過すればいい程度の考えで三味線ひいてたとしか思えない、まるで別人のような沢渡。だがイズディハールも負けてはいない、果敢にテールに食らいつく」

「これ、相手をカッカさせようってわざと無駄なことやらかしてますね。誰が教えたんだかあのえぐい挑発志向」

「確かに後ろから煽るどころかヘアピン出口の派手なオーバーテイク、大外で間隔を開けているので危険行為には当たらないでしょう。そのくせ一気に引き離すわけでもない。しかもやっているのは二十代半ばの女の子。なるほど続けられて乗せられたらイライラさせられてどこかでミスを誘発しますか。ポジションを少しでも前に押し出し再び妹よしのにマシンを託そうと熱い走りを見せつけます! つい思ってしまう『親の顔が見たい無軌道アタック』の行方は、スプーンカーブから130Rへ持ち込まれていきますっ!」

※念のために書き留めておきます。このお話は無断二次創作のフィクションであり、登場する人物、団体、車体名諸々、実在するものがあってもまったく関係ありません。また、そんなこと百もご承知とは思いますが、本日の8時間耐久決勝で「鈴ラジ78.3」を聴いても、バトルホークはもちろんパットなんか出てませんからね!

それでもって、こちらがリアルな女子高校生ライダーの世界。よしのより一つ学年が下ですが、レースキャリアだとかライセンスの取得昇格だとか、世の中↑の面白おかしく書きなぐったような甘いものじゃありません。

あの日のボルドールから40年 後編

実はボルドール、本年9月に開催されるのです。これはまたなんという巡りあわせでしょう。とはいってもこっちの物語は2024年の鈴鹿の耐久レースです。沢渡家は84年にとーちゃんが4耐に出走して優勝を遂げていますが、その後設立されていったチーム・バトルホークは8時間耐久でリタイアに終わりました。さて末っ子の「よしの」が、ちぃねーちゃんの「かぐや」と、沢渡家の車庫から掘り起こしたのがもうほとんどポンコツのバトルホーク。もちろん動きません。

実はボルドール、本年9月に開催されるのです。これはまたなんという巡りあわせでしょう。とはいってもこっちの物語は2024年の鈴鹿の耐久レースです。沢渡家は84年にとーちゃんが4耐に出走して優勝を遂げていますが、その後設立されていったチーム・バトルホークは8時間耐久でリタイアに終わりました。さて末っ子の「よしの」が、ちぃねーちゃんの「かぐや」と、沢渡家の車庫から掘り起こしたのがもうほとんどポンコツのバトルホーク。もちろん動きません。

かぐやがこれをバイクショップバリバリに持ち込み、修復と改良を始めたのが2022年のこと。よしのは高校に入学したばかりですがさっさと自動二輪の免許を取りに行きます。緋沙子ばーちゃんの下で美容師修業中の長女「なつか」は、実は子供のころから英才教育を受けていてかぐやと二人でMFJ国内ライセンスとSMSCライセンスまで行ったのですが「店の後はあんたが継げ。あたしの全財産もあんたに譲る」と、ばーちゃんに諭され今に至り、修行の傍らばーちゃんの許しを経てレースカムバック。とりあえず妹たちもとーちゃんの子育ての一環で、子供のころからバイクレースには出ていた前提です。

構造もメカニズムも当時は革新的だったはずのバトルホークは、現代のオートバイに標準化されてきたメンテナンス性の高さと真逆の複雑さが壁となり、かぐやの整備の腕前ではようやく走らせることが精いっぱいの修復レベル。耐久レースに出ると言い出した末っ子に、鷹とーちゃんは「怪我でもしたらどうすんだ」、パトリシアかーちゃんは「なにさ自分だってかまぼこ板添え木にしてレースやってたじゃん」と大もめ。しかしSMSCライセンスの取得に必須である「満18歳以上」という規定に関して、よしのがそれを満たすのが2024年4月。そこからライセンス取得して実際の耐久に備えたトレーニングや練習走行などを考えたら、確かに鷹とーちゃんの反対も正論です。

かーちゃんは実家筋から腕の良いメカニックを来日させ、緋沙子ばーちゃんは東亜自動車会長となった東条鷹にチームプロデュースを個人的に依頼し、倅にはおこぼれで監督を命じスポンサー見つけて来いと厳命。せっかんが未だに怖いとーちゃん、つてをたどって某大手企業をメインスポンサーにとりつけていくのが2023年。

東条おじさまが呼び寄せた花園明美師匠(かぐやに対して)の提案で、旧バトルホークの隠れた問題点であるエアブレーキシステムは廃止。ステアリングは垂直式からライダーの疲労度に合わせて45度任意に倒せるバリアブル・バーチカルタイプに変更。バッテリーも全個体式としました。電力消費量の大きなデュアルヘッドライトは4時間耐久では重視する必要なしと判断され、旧作のラジエター位置に移し単眼に変更、かつてのヘッドライト部分からカウルにかけて、クーリングシステムも内蔵したラジエターを2連装で組み込みました。

「二輪駆動はお約束だ! 東条、なんとかしろ・・・いや、してください」という監督の我侭はまあ認められ、東亜自動車のビスカス式メカニズムをモデルとしたフレキシブルチューブ駆動の試作版が用意されます。てことで、「チーム・うめ(なつか)・もも(かぐや)・さくら(よしの)」によるバトルホーク2024は、あのボルドール24時間優勝から39年の時を超えて、最初で最後の4時間耐久を走り出すのです・・・が

まずバトルホークみたいな市販車改造型では4時間耐久のレギュレーションには適合しませんから、何かしら上の方からの圧力でもかけて特別枠でも設定しないとこの話は書けないのです。それから、・・・仕方なく2024年夏の話にしているんですが、なぜかって鈴鹿の4時間耐久って昨年で終わっちゃったんですよねえ。

というわけで、やっぱり娘らの年齢を引き上げてレースキャリアを積んで、8耐で設定しないとこれはだめだね。で、次回完結編はいきなり2025年の8時間耐久に舞台を変更していきます。8月3日、三姉妹が「56番目のチーム」として走るのは、ポッと出のチームなのに予選通過したのか?ってところをなんとか勘弁してください。

でも・・・よしのはやっぱり高校生設定だよなあ。

↑等々いろいろめんどくさいことに挑まねばならないのですが、何に一番頭を回転させたかって、三姉妹の名前です。桜のよしのはいいとして、なつか、かぐやは、梅の品種と桃の品種を血眼になって調べました。

これって「閃光の~」の宣伝じゃん

『ファースト』でも『逆襲のシャア』でもない…『ジークアクス』の次に観るべき『ガンダム』作品とは?

『ファースト』でも『逆襲のシャア』でもない…『ジークアクス』の次に観るべき『ガンダム』作品とは?

とおっしゃいますが、要するに「閃光のハサウェイ第二部を観るべし」と言ってるだけで、何一つ面白いことが提案されていない。岡田斗司夫さんが語っている「俺が考えたガンダム(ジークアクスのこと)の方が面白いと思ったらいい」という論調の方が、なにげに支持したくなります。

その「俺ガン」ですが、昔そういうのを途中まで書いて放り投げています。あらすじはだいたいこんな感じ。「逆襲のシャア」と「閃光のハサウェイ」をつなぐ時系列です。

シャアの反乱から半年。地球連邦政府はネオジオン残党との停戦協定を結び、地球圏復興実務に奔走していた。

先の戦闘において小惑星の爆破や両軍艦艇・モビルスーツの破壊が極めて大規模なスペースデブリを発生させ、シャアのアクシズ落としとは別の角度で地球への質量物落下、同様にスペースコロニーとの衝突という二次災害が頻発しているためだ。

しかし娯楽に飢えた上流社会の市民には紛争なき時代の幕開けこそが大いに羽を伸ばす機会だと宇宙の危機には無関心だった。

その傲慢な需要から、モビルダイバー(突入性能を持つモビルスーツ)による大気圏突入アトラクション「モビルダイブ」というレジャーが生まれ、彼らは狂喜してこれに群がる。

このアトラクションを経営する多国籍企業Dコンツェルンは、宇宙復興財源の一翼を担うため、顧客の経済力を巻き上げる阿漕なビジネスを行っているのだが、むしろ兵器としてではないモビルスーツと宇宙を一般社会に開放したことで世論の風当たりも小さく、連邦宇宙軍からもネオジオンからも失業したパイロットや船乗りを再雇用し、払い下げの艦艇を積極的に買い上げ、収益の7割を宇宙移民の生活基盤安定化に惜しみなく投じていた。

モビルダイブコーポレーション(МDC)は、「1年戦争時代」の旧型強襲揚陸艦数隻を管理しており、これに各艦数機のモビルダイバーを搭載し、デブリゾーンの内側において大気圏突入体験と、それを阻止する空間戦アトラクションで顧客の需要を引き付けている。

しかしそれらの危険な行為は、結果として腕利きのパイロットたちを政治の外側に連れ出し、軍務とは異なるある目的のために温存することにあった。その目的は社会的には伏せられている。

モビルダイブの拠点となっている軌道ステーション「D・タウン3」に待機中のペガサス級老朽艦「グリフォン」に、14歳の少年が整備士見習いとして引き取られる。彼の名はヤマト・コバヤシ。第一次ネオ・ジオン抗争戦時下に殉職した父ハヤト・コバヤシと、地球で暮らすフラウ・コバヤシの実子だ。

その手引きは、フラウの要請によってジャーナリストのカイ・シデンが行った。

ヤマトがグリフォンのメカニック要員として鍛え始められたころ、宇宙に異変が起こる。「D・タウン2」に係留されていた僚艦「ユニコーン」とともに現場に急行するも、原因不明の空間断層に飲み込まれた貨物船を救助することはできなかった。

それは最初の宇宙の歪みだった。やがて、場所を変えながら拡大していく空間断層は、連邦軍艦艇やモビルスーツ群をも巻き込む巨大な宇宙災害へと変貌していく。

グリフォンは紆余曲折の末Dコンツェルン総帥「ミスターB.J」の「地球圏の秩序を守れ」という命を受け、高機動モビルアーマー「Zone‐DiG」を受領し空間断層内部に確認された「移動する緑光」を災害の根源と判断して突入する。モビルアーマー前部を担う「Zone」(ゼータ・ワン)にはグリフォン艦長の元エースパイロット「シン・トドロキ」が、その支援装備として連結された「DiG」(ディグ)にはニュータイプパイロット「リンク・P・プルサード」と、ニュータイプとして覚醒を始めたヤマトが助手として乗り込んでいた。

もうね、戦争もの辟易しているんですよ。このガンダムにはいわゆる敵は出てこなくて、あくまでも「宇宙災害に立ち向かうガンダム」です。いやその、主役のモビルスーツが「ゼータプラス系」じゃんという突っ込みどころはあるんですが、支援装備を使うとでかいガンダムになるんですよ。そういう設定もすでにヒュッケバインボクサーとかいうやつに使われちゃったんですが、書いたのがそれくらい昔で、モビルアーマーを纏うモビルスーツのアイデアも「俺ガン」でした。

あの日のボルドールから40年 前編

オートバイ世界耐久選手権のボルドール大会は9月ごろの開催ですが、それをなんでまたこんな時に持ち出すのかといえば、40年前の同大会24時間耐久レースで、チーム・バトルホークが優勝を遂げ最終回を迎えた「ふたり鷹」の完結が掲載された号(少年サンデー1985年7月24日号)に因んでのことです。同連載は1981年に始まっていて、第一話が沢渡鷹、17歳の秋とされているので、沢渡君も東条君も昨年還暦くらいだったんですね。

オートバイ世界耐久選手権のボルドール大会は9月ごろの開催ですが、それをなんでまたこんな時に持ち出すのかといえば、40年前の同大会24時間耐久レースで、チーム・バトルホークが優勝を遂げ最終回を迎えた「ふたり鷹」の完結が掲載された号(少年サンデー1985年7月24日号)に因んでのことです。同連載は1981年に始まっていて、第一話が沢渡鷹、17歳の秋とされているので、沢渡君も東条君も昨年還暦くらいだったんですね。

ということは。で、沢渡鷹と嫁のパトリシアだったら85年の結婚から耐久レースを転戦しながらも、時々子づくりもこなして、少なくても3人や4人の子供がいるのではないかと考えてしまったからもう止まらない(笑)

どちらの家系も女傑の血筋に思えるので、鷹とーちゃんの遺伝子はぼろ負けして、娘3人で頭抱えてるうちに還暦になったとベースを作りまして、それでも美容師見習の長女、バイクショップバリバリでアルバイトしている半ニートの次女、現役JKの三女ときて、この子らがプライベーターとして鈴鹿耐久・・・まあ4時間でいいか(ここ、問題発言。後編で説明)・・・に出るぞと、車庫から古~いバイクを見つけ出して、東条のおじさまなんかをプロデューサーに仕立てて、とーちゃんとりあえず監督、というのをですね。

後編でそれを・・・書ききるほど暇でもないので手短にまとめますわ。

大暑の対処が成されていなかったのでは

梅雨明けして日照時間が長くなっているから、そこらじゅうに設置された太陽光発電所はフル稼働しているんだろうと思ったら、一所懸命稼働してはいますが外気温が高すぎて、集光・発電用パネルの効率がガタ落ちしてしまう時期なのだそうです。25℃を理想とするパネルの素子は、気温1℃の上昇ごとに0.5%ずつ効率が下がるといわれているので、当たり前に10℃も上がってしまう近年の夏場はえらいことになっています。

梅雨明けして日照時間が長くなっているから、そこらじゅうに設置された太陽光発電所はフル稼働しているんだろうと思ったら、一所懸命稼働してはいますが外気温が高すぎて、集光・発電用パネルの効率がガタ落ちしてしまう時期なのだそうです。25℃を理想とするパネルの素子は、気温1℃の上昇ごとに0.5%ずつ効率が下がるといわれているので、当たり前に10℃も上がってしまう近年の夏場はえらいことになっています。

そうだったのか。キカイダー01をやっつけるんだったら大暑の頃が良いと、なぜハカイダー(ここではギル教授の脳を収めた方)は気づかなかったんだろう。という考えも浅はかでした。定期的な血液交換も必要な、酸素や滋養補給と冷却効果を求められるハカイダーの脳なんか、あんな透明カバーの中にあるんだから、夏場なんて全般、日射病の危機に晒されているし、全身黒ずくめですから体温調節に不具合が出て熱中症も引き起こしかねないのでした。

そうだったのか。キカイダー01をやっつけるんだったら大暑の頃が良いと、なぜハカイダー(ここではギル教授の脳を収めた方)は気づかなかったんだろう。という考えも浅はかでした。定期的な血液交換も必要な、酸素や滋養補給と冷却効果を求められるハカイダーの脳なんか、あんな透明カバーの中にあるんだから、夏場なんて全般、日射病の危機に晒されているし、全身黒ずくめですから体温調節に不具合が出て熱中症も引き起こしかねないのでした。

巨大ロボットはこれじゃいかんと毒づく話

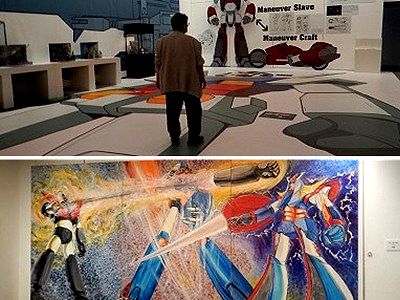

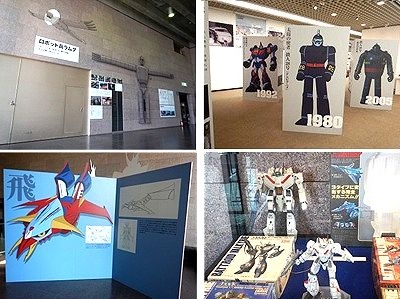

いわき市立美術館で開催されている企画展「日本の巨大ロボットの群像」を観てきました。さもありなんな話、来場者は大半が僕と同世代か少し上とみられる人たちです。巨大の原点が特撮版の鉄人28号で、アニメモノクロ版鉄人やマジンガーZで育ったみんな初老です。設定寸大の展示も多々ありますが立体物でなく、パネルイラストというのが各地を転戦できる知恵だなあと思わされました。それだって制作コストはかかっているわけですが、ダンバインくらい造形物でやっといてほしかった。

いわき市立美術館で開催されている企画展「日本の巨大ロボットの群像」を観てきました。さもありなんな話、来場者は大半が僕と同世代か少し上とみられる人たちです。巨大の原点が特撮版の鉄人28号で、アニメモノクロ版鉄人やマジンガーZで育ったみんな初老です。設定寸大の展示も多々ありますが立体物でなく、パネルイラストというのが各地を転戦できる知恵だなあと思わされました。それだって制作コストはかかっているわけですが、ダンバインくらい造形物でやっといてほしかった。

そんな愚痴を言うほど巨大ロボ番組とともに歩んできたのが、実は空恐ろしいことだったのだとあらためて実感したのは、それらのヒーローメカニックがほぼ、兵器であるという世界観に何のためらいも持たずにテレビにかじりつき映画館に出かけ、玩具や模型を買い求めてきた現実でした。

「ロケットパンチなんて現実に可能なテクノロジーであるわけがない」と、たいていの人々はその絵空事に興味を失い、まともな大人になっていったと想像しますが、鉄人28号が表現しているように、あんなもの作らせる需要と資金源を考えたら、軍事用でしかないのは当然の設定で、気の狂った(おいおい)科学者が気まぐれと戯れで作っちゃったケースはかなり稀。そういうものがあったとしても、巨大ロボの大半がそれぞれの世界観に用意された「敵と戦うマシン」なのです。

戦う兵器であるからには敵味方と巻き込まれる大衆に多大な犠牲が出る。怪我じゃすまないうえに下手すりゃ世界が滅びるところまで、兵器の殺傷力とそれについて回る因果の応報を、なぜああも繰り返し見ていてもろ手を挙げて来週を楽しみにしてきたのか。蹂躙されて黙っているかと、完璧に刷り込みをされていたのです。

空想科学の世界に戦争を持ち込んだ原作者もマーチャンダイジングして商売に結び付けた連中も、すべからく戦後の昭和の子供を陶酔させた意味ではすごい牽引力だと思うのですが、こんな世界、本当にバンドックが滅ぼしに現れても仕方ないよなあという思いを確認させられる企画展でした。まあ勝手に観に行って勝手に後味の悪い結論導いてる自分もどうなんだよという話です。

空想科学の世界に戦争を持ち込んだ原作者もマーチャンダイジングして商売に結び付けた連中も、すべからく戦後の昭和の子供を陶酔させた意味ではすごい牽引力だと思うのですが、こんな世界、本当にバンドックが滅ぼしに現れても仕方ないよなあという思いを確認させられる企画展でした。まあ勝手に観に行って勝手に後味の悪い結論導いてる自分もどうなんだよという話です。